ANR AtlantAves

Trajectoires de biodiversité sur deux îles Atlantiques: révéler les impacts anthropiques et climatiques sur les espèces et les communautés, avec leurs implications pour la conservation

Financement : ANR PRC, 607 622 € [ANR-24-CE02-2156]

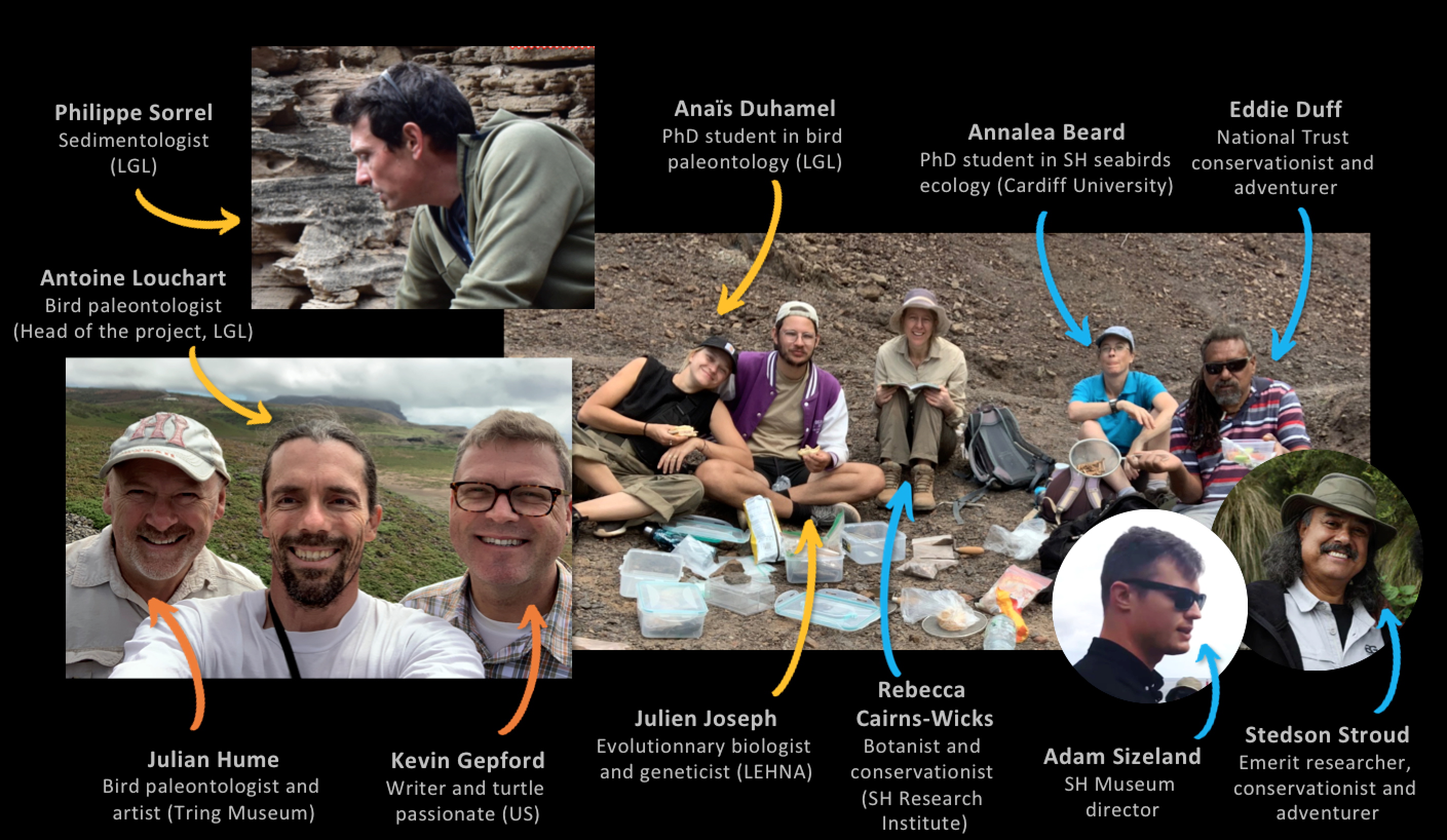

Coordinateurs : Antoine Louchart

Établissement porteur : Université Claude Bernard Lyon 1

Établissements partenaires :

- Université Rennes 1,

- Muséum d’Histoire Naturelle de Paris

Durée : 2025 – 2029

Résumé du projet

Les extinctions et extirpations (extinctions locales) d’espèces d’oiseaux des derniers millénaires ont été causées par les colonisations humaines et leurs impacts (chasse, déforestation, introduction de prédateurs ou de concurrents, ou de maladies, pollution, etc.), mais certaines ont eu des causes naturelles (par exemple, changement climatique, changements du niveau de la mer, éruptions). Cependant, les effets spécifiques des impacts climatiques et anthropiques passés sur les déclins récents de la biodiversité (globale et locale, au cours des derniers millénaires) demeurent mal compris, alors que le décryptage de ces deux effets serait d’importance pour adapter les stratégies de conservation, car permettraient de faire mettre en lumière les conséquences que pourraient avoir l’impact anthropique sur le climat si celui-ci se maintient ou augmente, ajoutées aux impacts humains « classiques » toujours en cours. Sachant que les extinctions aviennes récentes ont principalement touché les îles océaniques, et que certaines îles volcaniques présentent un registre subfossile important dominé par des oiseaux, leur étude serait pertinente pour distinguer les impacts climatiques des impacts anthropiques passés.

Nous proposons donc une étude des archives fossiles de deux îles volcaniques de l’Atlantique Sud : Sainte-Hélène et Ascension, qui présentent toutes deux une diversité de localités subfossiles très prolifiques et couvrant l’arrivée de l’homme ainsi que les périodes plus anciennes avec la transition Pléistocène-Holocène, mais qui sont restées sous-prospectées jusqu’à récemment. Après une première session de fouilles à Sainte-Hélène en Août-Septembre 2022 ayant déjà permis de collecter 7000 fossiles, nous continuerons à collecter et à identifier du matériel fossile des deux îles, de façon urgente car les affleurements alluviaux contenant les fossiles sur ces deux îles sont continuellement érodés ou emportés par la mer. Ce matériel subfossile, composé (i) de matériel ornithologique (os, coquilles d’œufs, plumes) et (ii) d’autres éléments de ces écosystèmes indigènes depuis la fin du Pléistocène (pollen, bois, gastéropodes, etc.), sera étudié de conserve avec le matériel déjà disponible tel que les spécimens historiques naturalisés et les données génétiques d’oiseaux existants. Des datations seront réalisées pour mieux placer dans le temps certaines localités. Les occurrences des espèces au cours du temps seront complétées et établies précisément. Entre autres analyses, la biogéochimie des isotopes du calcium dans les os révélera l’évolution des niveaux trophiques chez des oiseaux de mer choisis ; la paléogénomique sur les spécimens subfossiles et historiques donnera des indications sur les liens entre la diversité génétique et la vulnérabilité chez les oiseaux insulaires. Tous ces résultats seront confrontés avec l’évolution connue du climat (depuis le Pléistocène), et aussi avec les impacts anthropiques au cours du temps (depuis 1501 AD).

Notre approche interdisciplinaire permettra de tester la manière dont les impacts anthropiques et climatiques ont affecté différemment les oiseaux de ces îles, en fonction de leur écomorphologie, ou leur position phylogénétique, soit en affectant leur position trophique, ou leur diversité génétique, ou plus profondément leur présence et leur survie (allant jusqu’à l’extirpation ou l’extinction de certaines espèces). Les résultats mettront en évidence les vulnérabilités de différents groupes d’oiseaux et cette connaissance servira ainsi de guide pour la conservation fine de la biodiversité insulaire selon les espèces, et pour établir des priorités pour les réintroductions et la restauration de ces écosystèmes. De plus, la médiation scientifique renforcera le rôle des habitants locaux dans toutes les étapes construisant la connaissance du passé de leur patrimoine naturel, et les actions de conservation, tous ces aspects du projet rencontrant chez nos partenaires locaux un vif enthousiasme.